建設機械の自動化・遠隔化とは?国交省の取り組みを解説

建設業界では他産業に比べて高齢化率が高い傾向があり、建設機械のオペレーターをはじめ人材不足が深刻な課題となっています。これは、若い世代の参入が少ないことや、重労働が続くために早期退職が増加していることなどが原因とされ、今後の技術継承が途絶えるリスクが問題視されています。そのため、デジタル技術を活用し、建設施工の自動化・遠隔化が推進されています。

大手建設企業や建設機械メーカー、ソフトウェアベンダーが中心となり、自動化・遠隔化技術の開発や試験導入が急速に進行中です。国土交通省でも、労働者の負担軽減と安全性向上を目的に、建設機械の自動化や遠隔操作技術の導入を積極的に推進している状況です。特に、長時間労働や重労働による身体的負担が休職や退職につながるため、負担軽減は喫緊の課題であり、解決に向けた取り組みが求められています。

自動化技術は、機械を活用して作業効率の低下や人手不足といった課題を解決する方法です。一方、遠隔操作技術では、作業員が現場に直接出向くことなく、安全な場所から建設機械を操作できる仕組みが導入されており、建設現場に伴う落下物や重機の接触リスクといった危険から作業員を守ります。これらの技術は、作業の生産性を向上させる効果があり、現場で働く人々の安全を確保するためにも非常に重要です。

この記事では、国土交通省が公開している資料を基に、建設機械の自動化や遠隔化の概要および国土交通省の取り組みについて解説します。これらの技術が施工現場にどのような変革をもたらすかについて、ぜひ理解を深めてください。

建設機械の自動化・遠隔化とは?

建設機械における自動化技術と遠隔操作技術は、ともに建設現場の作業効率を飛躍的に高めることを目指した技術です。

自動化技術の導入によって、人の手を借りずに、ブルドーザーやショベルをはじめとする建設機械での作業を自動で行えます。これにより、作業員が建設機械に乗り込む必要がなくなり、作業時間や手間を大幅に削減可能です。

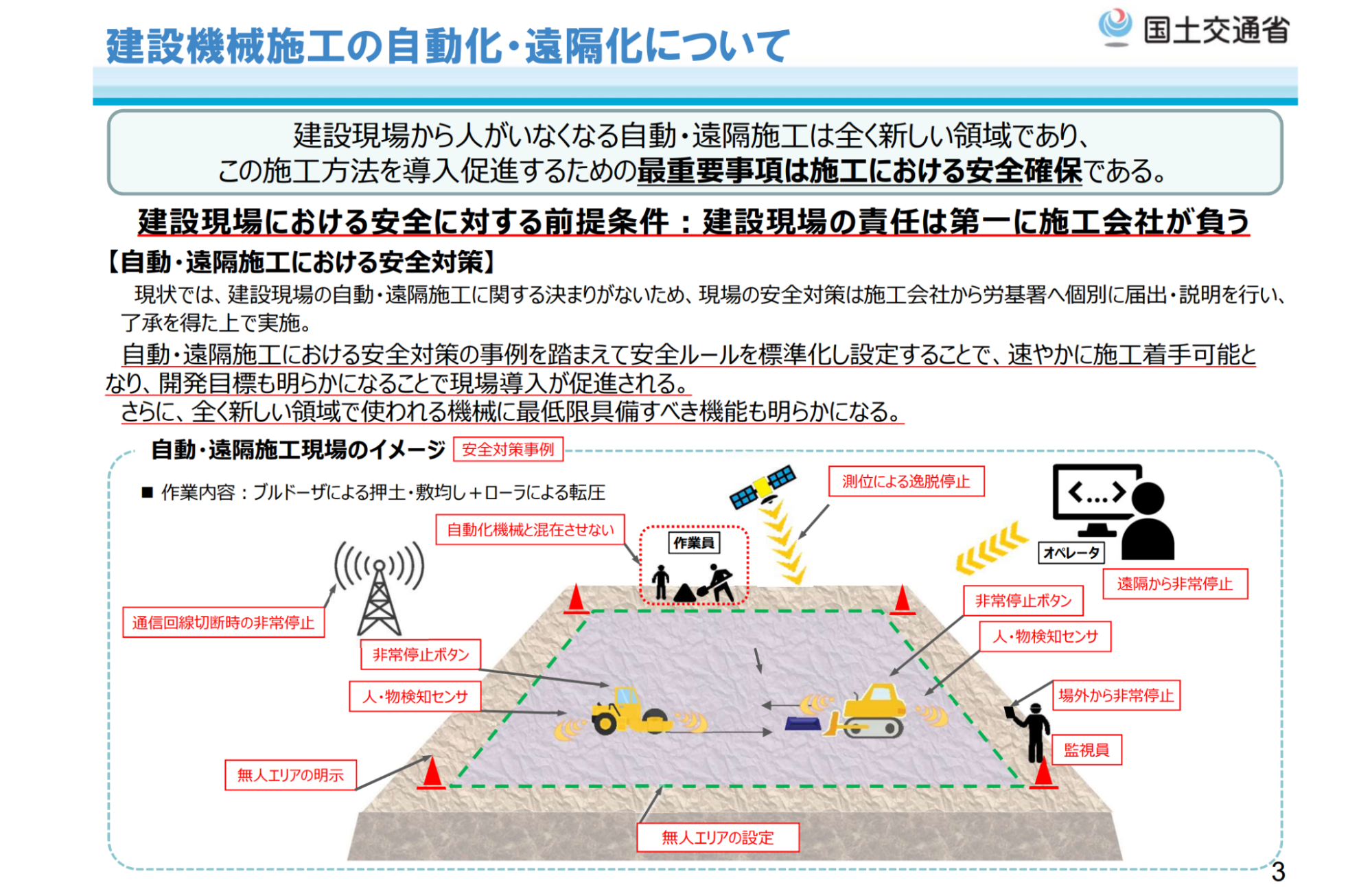

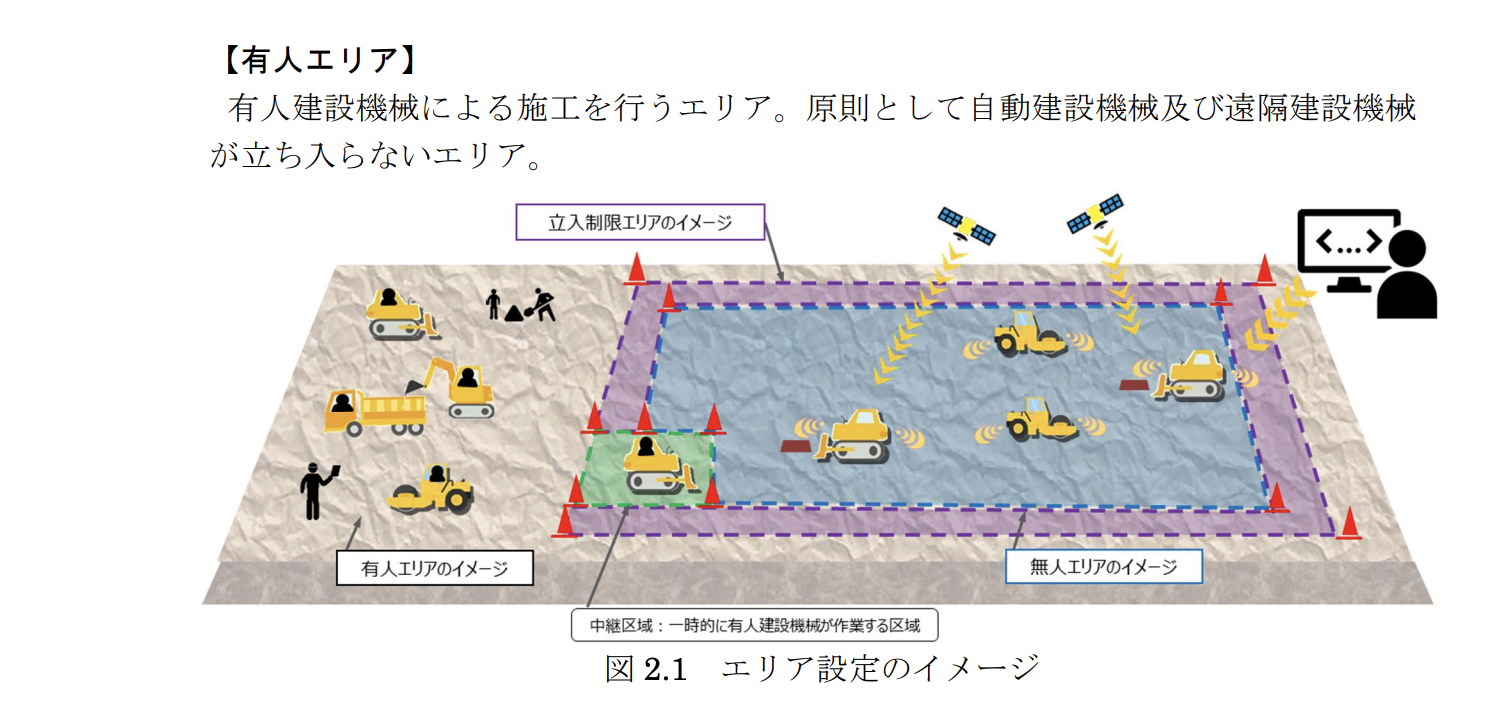

特に無人エリア(自動施工を行うため、原則として作業員やオペレーターが立ち入らないエリア)での自動施工は、効率的かつ安全に作業を進めるために重要です。無人エリアは、作業員やオペレーターが立ち入らない区域であり、ブルドーザーやローラーによる作業を遠隔監視のみで完了でき、人と機械が接触するリスクを最小化します。また、無人エリアの周囲には『立入制限エリア』を設けることで、機械トラブルが発生した場合でも周囲の安全が確保される設計になっています。

また、遠隔操作技術を導入すれば、作業員は現場から離れた安全な場所で機械を操作でき、危険な環境に身を置く必要がなくなります。安全性が確保されると同時に、作業のスピード・効率も向上するでしょう。

また、遠隔操作技術では、万が一通信が途絶えても建設機械が自動で停止する緊急機能が備わっており、トラブルが発生しても現場の安全が守られる設計になっています。

なお、弊社ARAVでは、建設機械向けの遠隔操作、自動運転技術及びシミュレータを開発・販売しています。

参考:国土交通省「建設機械施工の自動化・遠隔化技術」

国土交通省「建設機械施工の自動化・遠隔化について」

国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ「自動施工における安全ルール Ver.1.0」

国交省の取り組みと協議会の役割

建設機械施工の自動化・自律化協議会 実施体制

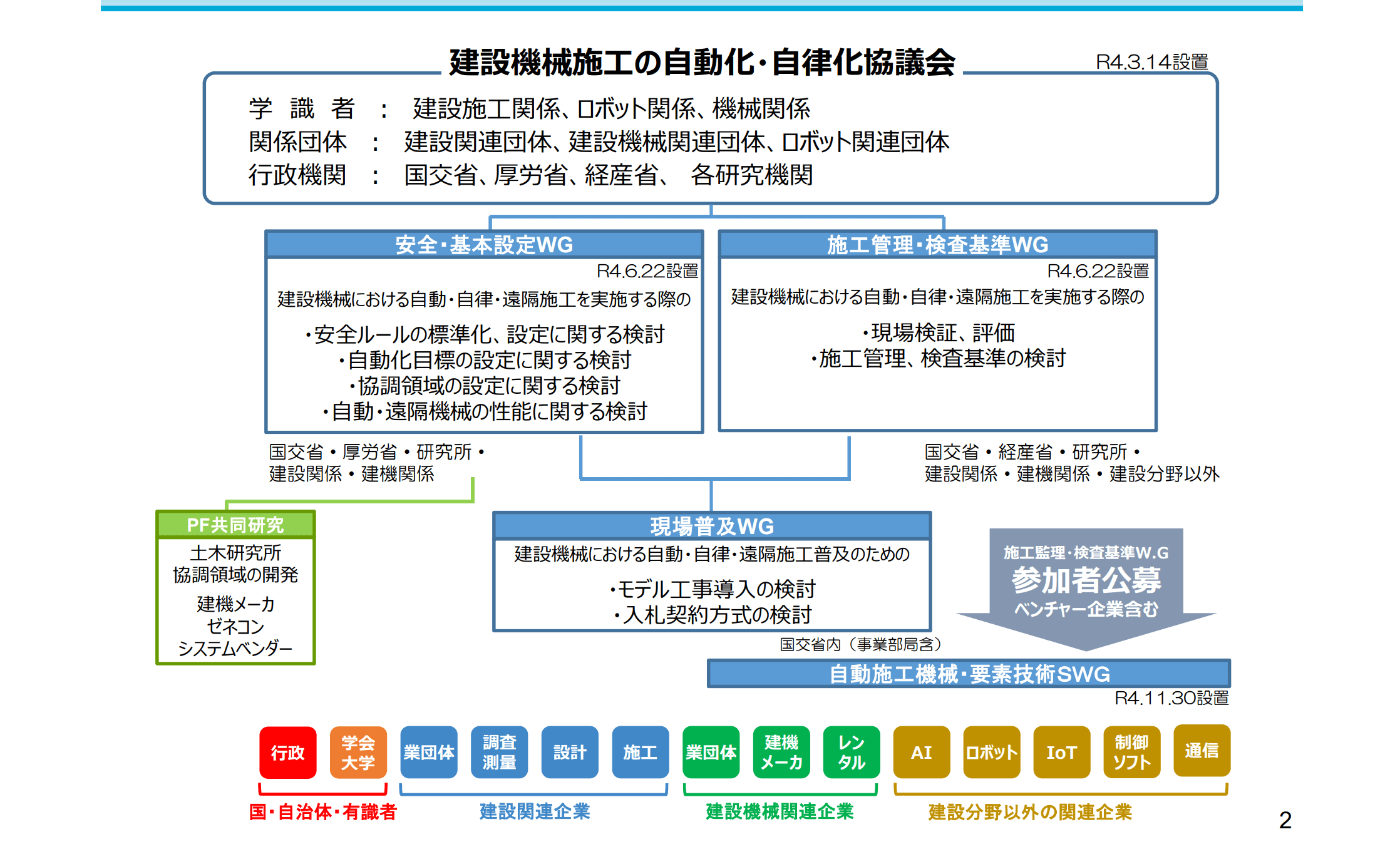

2021年3月に国土交通省は、建設機械の自動化と遠隔操作技術の開発を推進するため、「建設機械施工の自動化・自律化協議会」を設立しました。この協議会には、専門家やロボット関連団体、建設機械メーカー、行政機関などが参加し、技術の標準化や安全基準の策定に取り組んでいます。

また、協議会では、技術開発だけでなく、安全性の確保に向けて施工現場における標準化されたルールの策定も進めています。

無人作業エリアでの効率的かつ安全な作業を目指し、事前に現場調査を行い、その結果を反映した安全基準を設定しています。こうした基準の整備によって、現場での技術導入のスムーズな進行や、効果的な安全対策の実現を図っている状況です。

建設機械の自動化や遠隔化に関する技術が業界全体に広がることで、将来的には多くの施工現場で自動化・遠隔化が進み、建設業界全体の生産性向上を期待しています。

技術開発と現場への実装

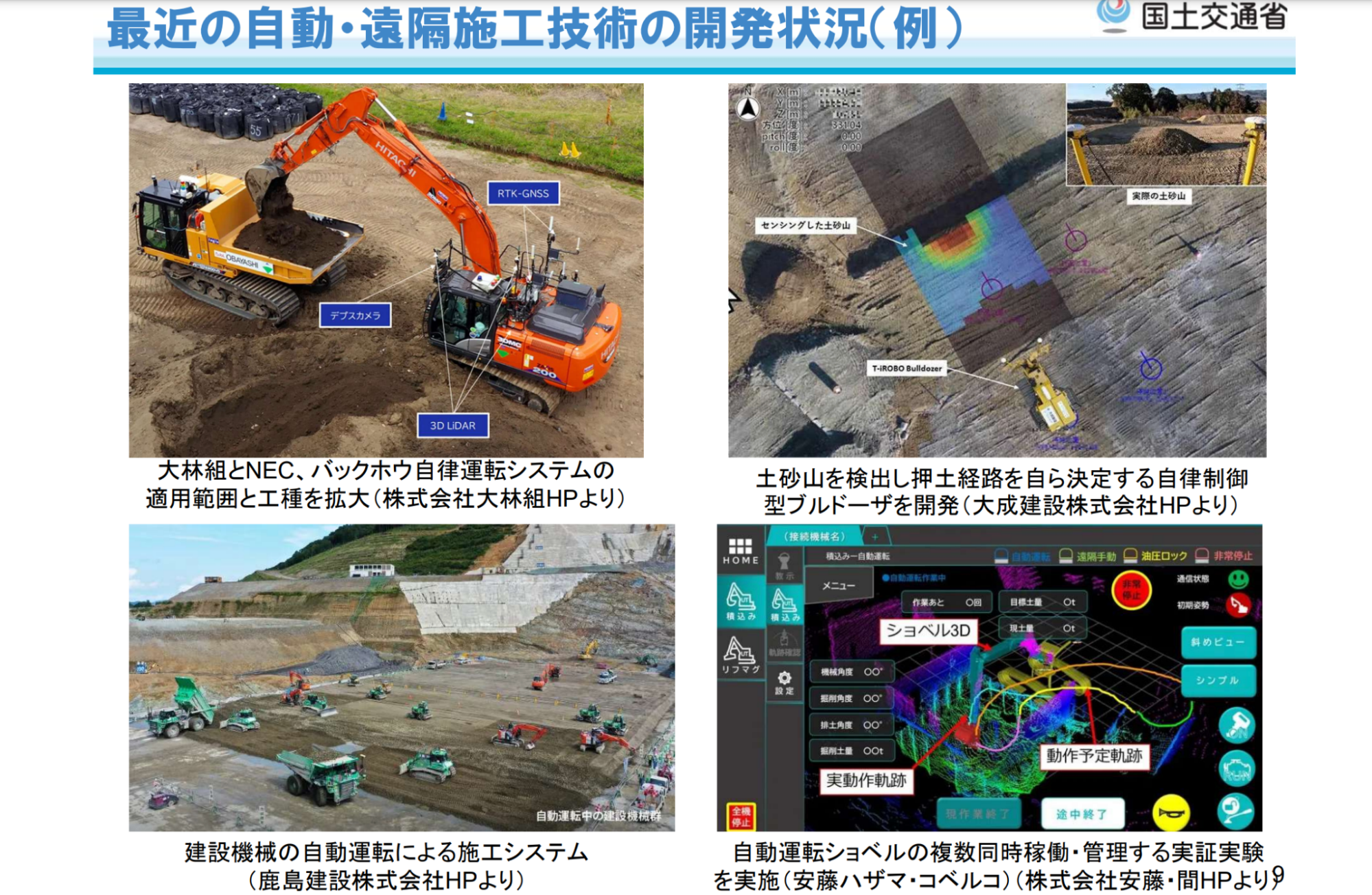

現在、建設機械の自動化や遠隔操作技術の開発・導入は、主要な建設機械メーカーを中心に進展しています。

例えば、コマツは遠隔操作システムを導入しており、遠隔地から複数の建設機械を同時に操作することが可能です。また、日立建機では5G技術を活用し、遠隔地から複数の建設機械を操縦する実証実験を行い、現場の作業効率向上を目指しています。

その他、大林組とNECが共同開発した「バックホウ自律運転システム」を搭載した建設機械は、周囲の地形や障害物をセンサーで検知し、最適な作業ルートを自動的に選択できるようになっています。その結果、オペレーターが行っていた複雑な作業も、安全かつ効率的に進めることが可能です。

こうした技術の現場への実装にあたって、「建設機械施工の自動化・自律化協議会」では、実証実験の結果を基に業界全体で標準化された技術基準を検討・策定しています。この基準化によって、個々の企業で進められていた技術開発が一層効率化され、広範に普及することが期待されています。

参考:コマツ「安全で生産性の高いスマートでクリーンな未来の現場の実現を加速- 建設機械向け遠隔操作システム「Smart Construction Teleoperation」を販売開始」

日立建機「5Gを活用して3種類の建設機械を遠隔操縦する実証実験を開始」

大林組「大林組とNEC、バックホウ自律運転システムの適用範囲と工種を拡大」

自動施工における安全ルール Ver.1.0

建設機械の自動化・遠隔化に関する技術を建設現場に導入する際、最優先事項は安全性の確保であると考えられています。これを実現するために、2024年3月に国土交通省は「自動施工における安全ルール Ver.1.0」を策定・発表しました。

本ルールは、「建設機械施工の自動化・自律化協議会」およびその下部組織である「安全・基本設定ワーキンググループ」での検討を踏まえて作成されたものです。本ルールを策定した目的は、以下の通りです。

- 体系的に整理された安全方策を提示することで、自動施工や遠隔施工における安全方策検討の効率化や安全方策実施の適切化などを図り、安全を確保すること

本ルールによると、建設機械の自動化・遠隔化に関する技術導入にあたっては、まず「無人エリア」の設置が必須となります。作業員の立ち入りを禁止し、センサーや非常停止ボタンの配置により、建設機械が誤作動で人や物に衝突するリスクを回避します。

また、無人エリアの周囲には「立入制限エリア」を設け、万が一の機械トラブルでも外部への影響を最小限に抑える設計が求められています。これにより、無人エリア内で機械が予期せぬ動作をした場合にも、周囲の作業員や物へのリスクを軽減できます。

出典:国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ「自動施工における安全ルール Ver.1.0」

さらに、自動施工の実施には、リスクアセスメントを行い、現場の状況に応じた保護対策の立案およびリスク低減効果の推定を反復し、リスクを許容可能な程度に低減することが求められます。

特に無人エリア内では、機械が予期せぬ動作をした際に即時停止できるシステムの導入が求められており、これが現場の安全を支える重要な役割を果たすと考えられています。

このような安全対策の徹底により、建設現場での自動化・遠隔化技術の導入が安全に進み、生産性の向上も期待されています。

なお、弊社ARAVは、「自動施工機械・要素技術SWG」に加入しています。自動施工機械・要素技術SWGは、「施工管理技術 SWG」と併せて施工管理・検査基準ワーキングに設けられているサブワーキングです。現場検証に必要な「無人エリアにおける自動・自律・遠隔施工の現場検証要領」の作成を行っています。

参考:国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ「自動施工における安全ルール Ver.1.0」

国土交通省「自動化施工の現場導入促進 これからの議論に向けて~「建設機械施工の自動化・自律化 サブワーキングメンバー」募集開始~」

まとめ

建設機械における自動化技術と遠隔操作技術は、ともに建設現場の作業効率を飛躍的に高めることを目指した技術です。

自動化技術の導入によって、人の手を借りずに、ブルドーザーやショベルをはじめとする建設機械での作業を自動で行えます。これにより、作業員が機械に乗り込む必要がなくなり、作業時間や手間を大幅に削減可能です。

建設機械の自動化・遠隔化に関する技術導入にあたっては、「自動施工における安全ルール Ver.1.0」の遵守が必要です。国土交通省が提供する資料を参考に、このルールに則った形での事業改革を進めていきましょう。