ダンプナンバーとは?対象車両やナンバーの種類、申請・罰則を解説

「ダンプナンバーとは何か」「自社のダンプで表示が必要なのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。

ダンプナンバーとは、土砂や砕石などを運搬する車両に対して表示が義務付けられている識別番号のことです。大まかに、法律に基づき表示が求められる「ダンプ表示番号」と、現場ごとに管理目的で使われる「現場管理番号」の2種類があります。

上記2つは一見すると似たように思えますが、それぞれ目的と運用ルールが異なるため、混同しないよう注意しましょう。

本記事では、ダンプナンバーの意味や対象となる車両、表示の種類、申請手続きの方法、表示義務違反に対する罰則まで、法律面と現場での実務両方の観点からわかりやすく解説します。「自社の車両が対象かどうか不安」「罰則が気になる」といった実務者の方々にも役立つ情報をまとめました。なお、内容は掲載時点のものとなります。

目次

ダンプナンバーとは

ダンプナンバー(ダンプ表示番号)とは、建設工事などで土砂や砕石を運搬する大型自動車に対して表示が義務付けられているものです。これは国土交通省が定めた「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(通称:ダンプ規制法)」に基づく制度で、特定の物資を運ぶ車両に対して表示義務と罰則が定められています。

この制度の対象となるのは、土砂等を運搬する大型自動車(最大積載量が5,000kg(5t)を超える、または車両総重量が8,000kg(8t)を超えるもの)です。

これは、交通事故や道路損傷などのリスクが高まる重量帯であることが背景にあり、建設資材の反復運搬による影響が大きいため、一定規模以上の車両に対して識別表示を義務付けることで安全管理を強化しています。

対象の車両でダンプナンバーの表示を怠った場合、法令違反として是正指導や、内容によっては3万円以下の罰金が科される可能性があります。

業界内では「ダンプナンバーを表示しなければならないのは10tダンプ」という認識も広まっていますが、これはあくまでも現場感覚のもので、正式には上記の重量基準によって判断されます。

なお、工事現場によっては、現場独自の管理番号を「ダンプナンバー」と呼ぶケースもありますが、これらは法律で定められたものではなく、あくまで現場ごとの運用ルールに基づく識別番号です。制度上の「ダンプ表示番号」とは異なるものですので、混同しないよう注意しましょう。

参考:土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

国土交通省 滋賀運輸支局「大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)」

制度上、ダンプナンバーの対象となる車両は「最大積載量5t超または車両総重量8t超」に該当するものと定められています。これらの重量区分は、運転免許の条件や車検制度にも関わる重要な指標です。意味の違いや関連制度について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

最大積載量とは?計算方法・車両総重量との違いを解説

車両重量と車両総重量の違いとは?免許や車検にも関わる基本知識

ダンプナンバーの対象車両

ダンプナンバーの表示が義務付けられるのは、主に建設や解体工事の現場に頻繁に出入りし、一定の重量条件を満たす車両です。一例を挙げると、以下のような車両が対象となります。

- 土砂や砕石、産業廃棄物などを運ぶ大型ダンプトラック

- 建設現場と周辺を往復する特定用途の車両(例:ミキサー車、ユニック車など)

- 元請会社や発注者がナンバー表示を義務付けている工事現場へ出入りする車両

「10tダンプ」と呼ばれるような車両は、道路工事や造成工事などで広く使用されており、多くのケースでダンプナンバーの表示が必須となります。

なお、軽トラックや一般の乗用車については、ダンプ表示番号の表示義務は原則ありません。ただし、現場ごとのルールでダンプ表示番号が求められることもあるので、現場の指示に従って対応しましょう。

ダンプの特徴について詳しく知りたい場合は、併せて以下の記事もご覧ください。

ダンプトラックとは?特徴・用途・必要な免許をわかりやすく解説

ダンプナンバーの種類

実際の現場では大きく分けて2種類のダンプナンバーが使用されており、それぞれに異なる目的や運用ルールがあります。正しく使い分けるためにも、その違いと役割を十分に理解しておきましょう。

法律上のダンプ表示番号

国土交通省が定める制度で、土砂や砕石などを運搬する大型自動車には、ダンプ表示番号の表示が義務付けられています。表示は指定された形式で行う必要があり、違反した場合は3万円以下の罰金が科されることもあります。

現場管理番号

現場管理番号は、工事現場や発注者が独自に運用している管理番号です。法律に基づくものではありませんが、多くの現場では安全管理や搬入車両の識別を目的として表示が求められ、場合によっては表示がなければ現場への入場が認められないケースもあります。

これら2つの番号は「ゼッケン」と呼ばれることもありますが、法的に義務付けられたものと、現場ルールとして使われているものの2種類がある点には十分に注意しましょう。

ダンプナンバーの申請方法

ダンプナンバーの申請方法は、現場や元請業者の方針によって異なります。元請業者が一括で取りまとめて申請するケースもあれば、下請業者や車両所有者が個別に対応する場合もあります。事前に申請主体や手続き方法を確認しておくと安心です。

ただし、現場によっては元請が申請業務を各社に任せている場合もあり、その場合は下請業者や車両の所有者が個別に対応する必要があります。事前に申請主体の確認をしておくことが重要です。

以下、ダンプナンバーを個別に申請する場合の基本的な流れをまとめました。

- 元請業者や現場管理者から申請書類を受け取る

- 申請書に必要事項を記入する:記載内容には車両情報(車種・登録番号)、運転者の氏名、連絡先などが含まれる

- 必要書類を用意する:工事契約書や車検証の写しなどが一般的

- 現場事務所や指定の窓口へ提出する

- 内容に問題がなければ、数日以内にナンバーが交付される

法律上のダンプ表示番号の申請先と必要書類

法的に定められたダンプ表示番号が必要な場合、公的な申請が求められます。申請先は地方運輸支局または自動車検査登録事務所です。以下に申請時の主な提出書類をまとめました。

申請に必要な書類と提出先

| 書類名 | 詳細 |

|---|---|

| 車検証の写し | 登録車両の基本情報(車種、型式、最大積載量など)を確認するために必要です。 |

| 事業許可証明書 | 貨物自動車運送事業者であることを証明する書類です。緑ナンバー車両に該当します。 |

| 運搬内容を示す資料 | 運搬する物資の種類、出発地や搬入先、運搬ルートなどを記載した書類です。 |

| 土砂等大型自動車使用届出書 (甲・乙) |

土砂や砕石の反復運搬を行う車両についての届出様式です。 |

| 自重計技術基準適合証 (必要な場合) |

車両搭載の自重計(じちょうけい:車両自身の重量を計測する装置)が技術基準に適合していることを示す証明書です。 |

申請は郵送または窓口での提出が主流ですが、地域や支局によって受付方法や所要日数が異なる場合があります。申請手続きを行う前に、管轄の運輸支局へ問い合わせて確認しておくことをおすすめします。

ダンプナンバーを表示しないとどうなる?罰則・注意点

ダンプナンバーを表示しない場合には、法律面や実務面において重大なリスクが生じます。以下に、表示を怠った際の影響について詳しく解説します。

法律で定められたダンプナンバーを表示しない場合

国土交通省が定める制度により、該当する大型自動車には所定のダンプ表示番号を表示する義務が課されています。これを怠ると、「ダンプ規制法」違反とみなされ、3万円以下の罰金が科される可能性があります。

現場ルールによる管理番号を表示しない場合

工事現場や元請業者が独自に運用している現場管理番号(管理用ゼッケン)の表示がなかったとしても、法的罰則はありません。しかし、以下のような不利益を被ることがあります。

- 現場への入場を拒否される

- 契約違反とされ、是正措置や取引停止の対象となる

- 安全管理上の問題として記録に残る

いずれの場合も、ダンプナンバーの表示を怠ることで企業としての信頼性が損なわれ、継続受注や協力関係に悪影響を及ぼすおそれがあります。たとえ罰則がない現場管理番号の表示でも、現場運営上の基本ルールであると考えて確実に対応することが重要です。

業種ごとのダンプナンバー表示例と必要書類

ダンプナンバーは、車両の用途や所属業種によって表示する文字が異なります。これは外部から業種を明確に識別し、安全管理や法令順守を徹底するために重要なルールです。

業種ごとの記号とその表示例は、法令に基づき定められていますが、現場や地域によって若干の運用差が見られる場合もあります。代表的な例としては次のようなものがあります。

| 業種記号 | 業種名 | 表示例 |

|---|---|---|

| 営 | 運送業 | 品川 営 2345 |

| 建 | 建設業 | 足立 建 67890 |

| 販 | 砂利販売業 | 所沢 販 54321 |

| 採 | 砂利採取業 | 春日 採 9876 |

| 砕 | 砕石業 | 袖ケ 砕 1234 |

| 石 | 採石業 | 香川 石 5678 |

| 他 | 廃棄物処理業、生コンクリート製造業 | 横浜 他 901 |

実際の表示内容は、所轄の運輸支局や現場の指示に従ってご確認ください。

このような業種記号の表示は、現場での車両識別を円滑にするだけでなく、事故防止や車両管理の徹底にもつながります。

また、ダンプナンバーの申請時には、業種によって提出が求められる書類が異なります。基本的な提出書類は前述のとおりですが、業種ごとに以下のような追加資料の提出が必要です。

- 運送業:なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必須)

- 建設業:建設業法による許可書の写し

- 砂利販売業:砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書

- 砂利採取業:砂利採取法による登録の写し

- 砕石業:大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本

- 採石業:採石法による登録の写し

- 廃棄物処理業:廃棄物処理法による許可書の写し

- 生コンクリート製造業:当該設備に係る登記簿謄本等

申請を行う際は、あらかじめ所轄の陸運支局や地方自治体に確認を取り、必要書類を漏れなく準備しておきましょう。

ダンプナンバーが必要な運搬対象物

ダンプナンバーの表示が必要となる運搬物には、法令で定められた「土砂等」が該当します。具体的には、以下のような物資が対象となります。

- 土

- 砂利(砂や玉石を含む)

- 砕石

- コンクリートやアスファルトの塊

- 煉瓦、モルタルなどの建設系廃材

- 粘土、けい砂、石灰石などの粉体資材

- 廃鉱や石炭がらなどの産業廃棄物

これらの物資を運搬する大型自動車については、ダンプナンバーの表示が法律で義務付けられています。

運ぶ物の種類が現場や案件によって異なる場合もあるため、自分が取り扱う車両が対象かどうか判断に迷うときは、元請業者や最寄りの運輸支局に確認することをおすすめします。正しい判断と表示が、安全で適正な運用につながります。

ダンプナンバーの表示ルール

ダンプナンバーの表示に関するルールは、法律と現場の両面で定められています。以下に、法令による基準と実務上の表示位置をわかりやすく整理します。

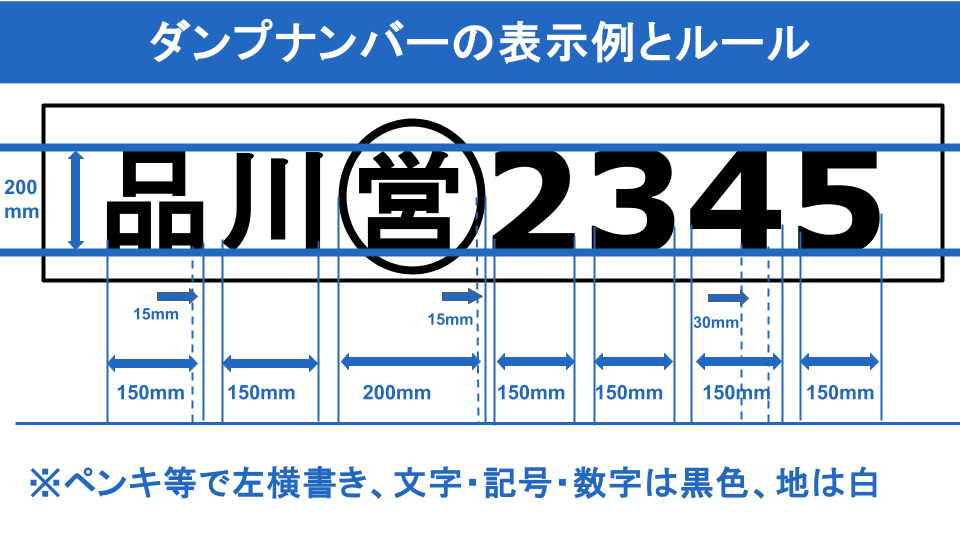

法律で定められた表示基準(ダンプ表示番号)

国土交通省が定めるダンプナンバーの表示には、以下のような明確な基準があります。

- 文字の高さ200mm

- 文字と数字の幅150mm

- 記号の幅200mm

- 文字と記号の太さ15mm

- 数字の太さ30mm

- 表示方法:白地に黒文字、ペンキ等により左横書き

- 素材:耐久性のある板やプレート(紙やビニール製は不可)

- 表示場所:荷台の両側面と後面

これらの基準は、走行中や遠方からでも明確に識別できる視認性の確保を目的としています。現場周辺では多くの車両が出入りするため、誤認や事故を防止するうえで、目視で容易に確認できる表示が求められています。

基準を満たしていない場合は法律違反とみなされ、罰則の対象となる可能性があります。表示の際は仕様や素材に注意し、事前に現場や管轄機関の指示も確認しておくと安心です。

実務上の表示位置

多くの工事現場では、ナンバーの表示場所として次のような位置が指定されます。

- 前面:フロントガラスの下部やフロントバンパー付近

- 側面:運転席側のドア、または車体中央付近

※現場によっては、左右両側への表示が義務づけられることもあります。

また、夜間作業がある場合は、反射材を使用した表示やナンバーへのライト照射が求められることもあります。視認性の確保が重要です。

よくある質問

本章では、ダンプナンバーについてよくある質問と回答をまとめました。

ダンプナンバーの再発行はできる?

ダンプナンバーは、紛失や破損などがあった場合でも再発行が可能です。ただし、再申請の際には注意点があります。現場によっては、事前の承認手続きや紛失・破損の理由書の提出が求められる場合があります。

これらを怠ると、無断でナンバーを使用したとみなされる可能性もあるため、必ず所定の手続きを踏むようにしましょう。

ダンプ表示番号のプレートはどこで作成できる?

ダンプ表示番号のプレートは、建設資材を扱う業者や看板製作会社、建設車両用品を扱う専門のネット通販サイトなどで注文できます。注文時には、文字サイズや配色など法定の表示基準を満たしているかを必ず確認してから作成を依頼しましょう。

ダンプナンバーと緑ナンバーの関係

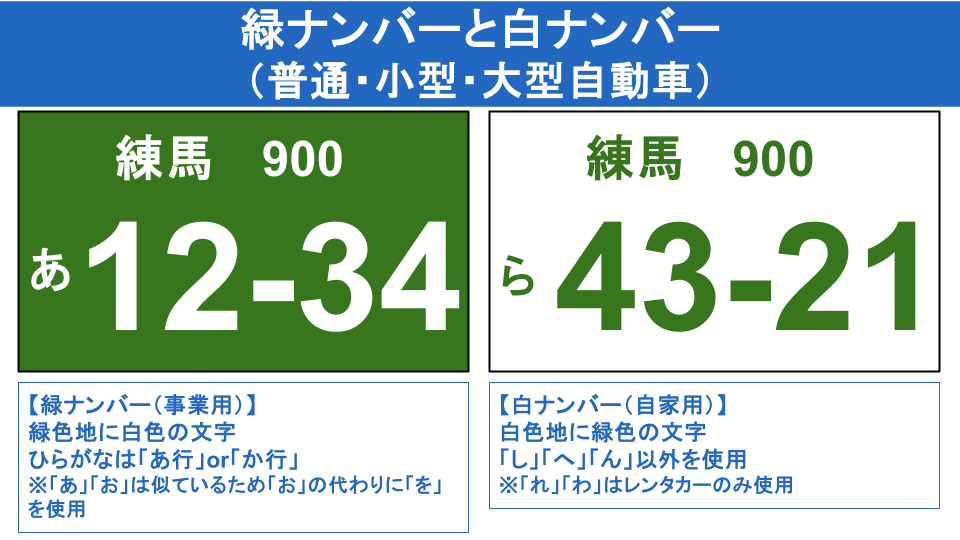

ダンプナンバーと「緑ナンバー」は、それぞれ異なる制度に基づくものでありながら、同じ車両に併せて表示される場合があります。

まず、緑ナンバーとは、道路運送法に基づいて営業目的で人や貨物を運ぶ車両に対して交付される「事業用ナンバー」のことです。一方で、白ナンバーは、自家用の貨物車両や建設会社が所有する非営業用車両などに交付されます。

ダンプナンバーは、緑ナンバー・白ナンバーの種別にかかわらず、土砂や砕石などを運搬する大型自動車が対象となります。ただし、白ナンバー車両で有償運送を行う場合は、別途貨物自動車運送事業法違反となる可能性があるため、運用には十分注意が必要です。

例えば、有償で建設資材を運搬するような大型トラックの場合、緑ナンバーに加えてダンプナンバーの表示も必要になるため、両制度の違いを理解した上で、その旨を踏まえ適切に対応しましょう。

ダンプナンバーとナンバープレートの違いとは?

「ダンプナンバー」と「ナンバープレート」は、名前が似ていることから混同されやすいですが、制度の目的や表示内容は大きく異なります。改めて、それぞれの違いを整理して理解しておきましょう。

ダンプナンバー(ダンプ表示番号)とは?

ダンプナンバーは、国土交通省が定めるダンプ規制法に基づき、土砂や砕石などを運搬する大型自動車に表示が義務付けられている番号です。

- 表示位置:荷台の両側面および後部

- 表示内容:地名、○で囲んだ業種記号(例:○営、○建)、最大5桁の識別番号

- 表示規定:白地に黒文字、文字の高さ200mmなど

- 主な目的:現場での車両識別や安全管理

ナンバープレート(自動車登録番号標)とは?

ナンバープレートは、道路運送車両法に基づいて交付される自動車の登録識別番号であり、すべての公道を走行する車両に必要です。

- 表示位置:車両の前面と後面

- 表示内容:地名、分類番号、ひらがな1文字、登録番号(1から99-99)

- 主な目的:車両の登録、所有者管理、公道走行の識別

- 業種や用途を示す記号は含まれません

参考:国土交通省「ナンバープレートの表示及び視認性についての法的整理」

一般財団法人 自動車検査登録情報協会「自動車登録番号標(ナンバープレート)の見方」

違いを表で整理

下表に、ダンプナンバーとナンバープレートの違いを整理しました。

| 比較項目 | ダンプナンバー | ナンバープレート |

|---|---|---|

| 根拠法令 | ダンプ規制法 | 道路運送車両法 |

| 主な目的 | 車両の現場識別、安全対策 | 登録と公道走行の識別 |

| 表示位置 | 荷台側面、後面 | 車体の前後バンパー等 |

| 表示内容 | ・地名 ・○で囲まれた業種記号 ・番号 |

・地名 ・分類番号 ・ひらがな ・番号 |

| 対象 | 土砂等運搬の大型自動車 | 登録車両すべて |

ダンプ表示番号は現場での安全管理や識別を目的とする一方、ナンバープレートは道路交通における自動車の登録や法的識別を目的としています。それぞれの意味を理解して、混同しないよう注意しましょう。

まとめ

実際の現場では、大きく分けて2種類のダンプナンバーが存在します。1つは法令に基づいて表示が義務づけられている「ダンプ表示番号」、もう1つは現場ごとに運用されている「現場管理番号」です。

また、ダンプナンバーは、車両に取り付けられているナンバープレートとは制度上まったく異なるものですので、混同しないよう注意が必要です。

ダンプナンバーを正しく理解し、法令や現場ルールに則って対応することが、安全確保やコンプライアンスの徹底、現場での円滑な運用に欠かせません。

「自社の車両はダンプナンバーの対象なのかわからない」「どの種類のナンバーを付けるべきかわからない」といった疑問がある場合は、元請業者や発注者、所轄の運輸支局に確認しましょう。事前の正確な把握と準備がトラブルを防ぎ、信頼される現場運営につながります。